おはようございます!

今日はアメリカのフロリダに出張中の後藤さんから以前紹介したミニロボの解説を送っていただきました!

後藤さん、お仕事でお忙しい中ありがとうございます!!

とても役立つ情報満載なので市長杯に向けた改造に役立てましょう!!

———————————————————————————————

みなさま

フロリダからこんにちは

ミニロボ大好き少年から改造に関する解説のリクエストがあったようなので、コメントさせていただきます。

前回はニューガンダムをイメージし、キーパーロボを作りました。

今回はサザビーをイメージし、攻撃用です。

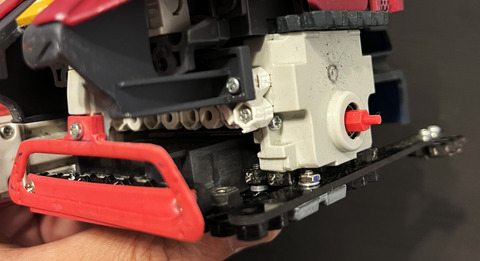

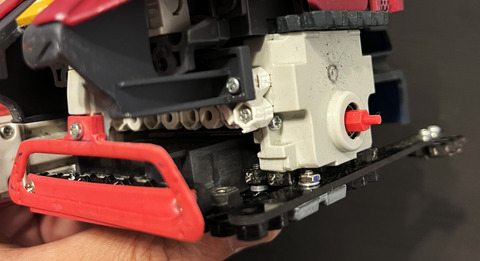

モノアイとしてLEDを組み込みましたので、走るとき光ります。改造のポイントはボディの低重心とスリム化、電池ボックスの低重心化と前部への移動、頭の小顔化、軽量化(電池ボックスこみで217g)です。

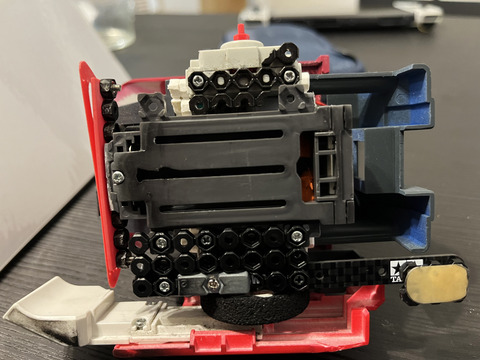

ボディーパーツを一段下げて接着剤でサイドパーツに接着しています。ネジはサイドパーツのネジ穴を利用して固定しています。ボディの後部を切り詰めています。この加工はけっこう大変でした。がんばってチャレンジしてみてください。

ボディパーツの前部分を削り込み、貼り合わせて接着しています。この加工も少し難しいです。これもチャレンジしてください。網はミニ四駆用です。今では廃盤になっているようなので、ホームセンターで売っている網戸の網で代用してください。

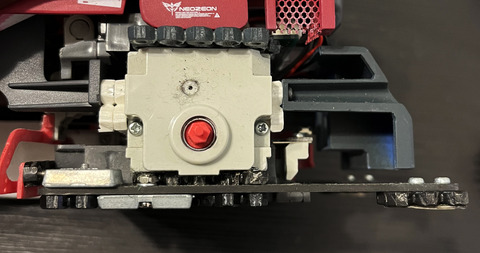

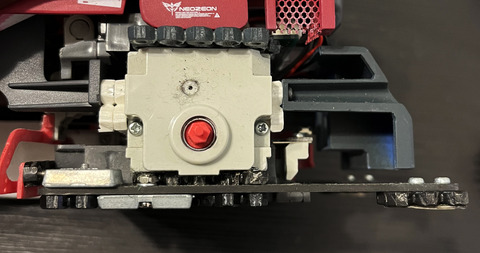

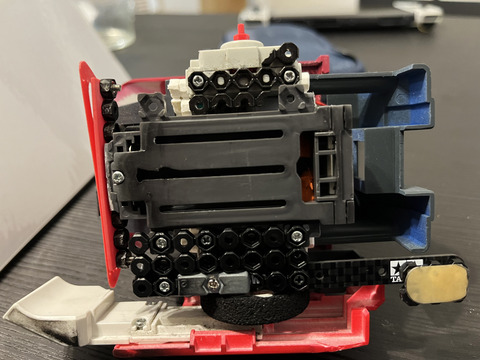

電池ボックスをユニバーサルプレート1枚分+ミニ四駆カーボンマルチ補強プレート(1.5mm厚)で限界まで下げています(カーボンプレートはちょっと高いので、FRPの方が良いと思います。私は大人なので、買いました)。

わかりづらいかもしれませんが、電池ボックスを限界まで下げています。

電池ボックスのカバーが地面と擦らないようにねじ止めにし、出っ張っている部分は削り、真っ平にしています。

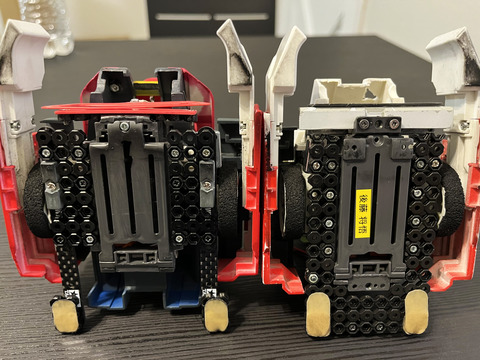

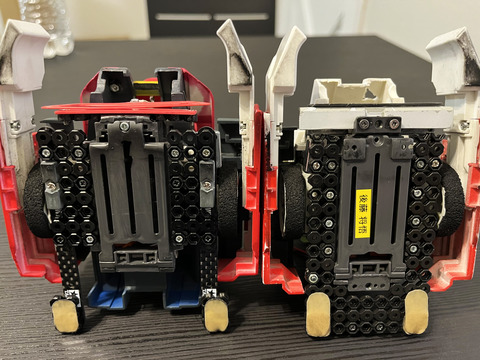

操作性を良くするために(曲がりすぎないように)、電池ボックスをユニバーサルプレート1個分前にだしています。左は電池ボックスを前に出した場合、右はノーマルの位置。

後ろ足は後ろに延長し、左右の2カ所にしました。また、後ろ足は100円ショップで買ったよく滑るテープを貼っています。これはテープを何枚か重ねています。後ろ足のテープの枚数は試運転を重ねながら、自分のミニロボにベストな枚数を決めると良いと思います。タミヤミニ四駆のオモリも少し搭載しています。これも試運転を重ね、ベストな取り付け位置、取り付けるオモリの数を見つけるのが重要です。

電池ボックスの下げ方ですが、写真をよく見て、チャレンジしてみてください。長めのネジが必要です。ギヤボックスにネジがあたるので、ギヤボックスの一部を削る必要があります。

カーボンプレートの厚みに合わせて、ミニ四駆のアルミスペーサー(1.5mm厚)も使っています。わかりにくいですが、写真を拡大して、よーーくみて取り付け方を研究してください。

頭の小型化、ボディの低重心化、ミニロボ裏側のフラット化、後ろ足のテープは過去のミリロボ通信に紹介があった増田さんのエヴァミニロボを参考にしました(写真を画面パソコンのいっぱいに拡大し、パーツをどのように加工しているのかよーーーーーく観察しました)。

電池ボックスの低重心化と後ろ足の設定は古市さんインスタを参考にしています。

後ろ足の設定に関しては過去のミニロボ通信でも紹介されていました。

LEDを組み込む際の抵抗の選び方は篠田さんにご指導いただきました(電気回路の勉強をする良い機会です。ミニロボプラザのスタッフにLEDをおねだりするのではなく、自分で回路の勉強をして、取り付けてみましょう)。

増田さん、古市さん、佐塚さん、篠田さんありがとうございました。

私はかなり手の込んだ改造をしていますが、将悟のミニロボは増田さんのエヴァミニロボと同じように改造し、後ろ足のテープの枚数を検討し、重りでの前重心にしただけで、かなり操作性の良いミニロボになりました。外装の付け方と、もしかしたら、ミニロボの個体差(多分ないと思いますが、、、)が影響しているかもしれません。それぞれ自分で操作のしやすいように改造することが重要だと思います(矢橋くんのように曲がりにくく改造し、トリガー操作と併用し、曲がらせる。岸田くんのようにグリングリンによく曲がるようにし、トリガーは握りっぱなしで曲がらせる)。このミニロボは当初、グリングリンに曲がりすぎて、私では全く扱いきれませんでした。しかし、低重心化と電池ボックスの前移動やオモリでの前重心化、後ろ足の設定で、曲がりすぎないようになり、操作性がかなり良くなりました。しかし、私には速すぎて、うまく操作できていません。頑張って練習します。

———————————————————————————————

写真付きでとても分かりやすい解説でしたね!

真似をするのはちょっと難しいかもしれませんが、後藤さんの撮ってくれた写真と解説を読みながら自分で考えて改造に取り組んでみましょう!

後藤さんからは更に塗装についても役立つ情報をいただいています!

また明日紹介いたしますので参考にさせていただきましょう!!